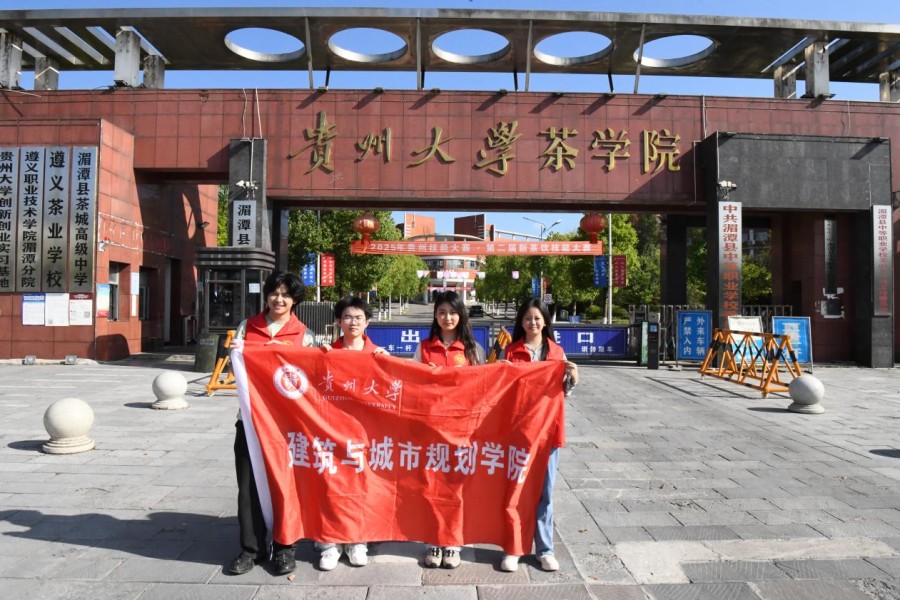

团委网站讯(记者 姜先强 金圣姬 邱增荘 报道 摄影)7月14日至7月20日,我校“红韵茶踪”暑期“三下乡”社会实践团队圆满完成在贵州省遵义市湄潭县为期七天的实地调研。围绕“探寻红韵茶踪,助力文旅融合”的主题,团队深入走访非遗传承人、传统茶厂、景区运营方、在地居民与游客,通过实地调研、专题采访与影像记录,力求为湄潭茶文化的活化与乡村振兴建言献策、贡献青春力量。

对话非遗传承,探寻“茶的新生”

团队首站走进湄潭县中等职业学校,与省级非遗传承人陈本果面对面交流。陈大师向大家讲述了湄潭翠片的历史渊源:从唐代“宜州茶”到浙大西迁时期创制的“湄潭龙井”,再到当今校园课堂上的一脉相承,湄潭的茶文化已历经数十代的积淀与革新。

学校通过建设自动化加工厂、审评室与茶艺实训室,把传统技艺引入现代教学,同时开设“实验奶茶店”,引导学生用自产茶粉研发茶饮新品,让课堂成果直接面向市场。“传统茶,需要一场青春演绎。”陈大师的话语,成为此次实践中最具温度的注脚。

探访老厂遗迹,聆听木齿轮里的家国记忆

在始建于1958年的湄潭茶工业博物馆,队员们实地探访了木结构榫卯车间,亲身感受共和国初创期的茶业发展历史;在浙大西迁陈列馆,团队成员深刻感悟战火年代教育与茶业共生共振的历史脉络,也更加体会到当代青年的责任与使命。

记录茶海破晓,感知产业发展脉搏

7月16日清晨时分,队员们登临永兴茶海,用镜头捕捉万亩茶山的日出美景,也透过镜头洞察这片产业热土的勃勃生机。在与景区运营方的座谈中,团队了解到茶海景区年接待游客数量稳步增长,目前正冲刺国家级3A级景区验收,未来还将打造水上综合体、民宿群、树上茶室等新项目。

围绕游客停留时间短、互动体验少等痛点,景区尝试引入剧本杀、短视频挑战等年轻化内容,与高校合作,提升青年参与度。茶旅融合的探索正不断展开,而青年也正是推动这片茶海“出圈”的关键力量。

走访手工茶坊,倾听“掌心的温度”

在永兴镇一间手工茶坊内,队员们见到了仍坚持传统制茶技艺的郭师傅。老人用“茶色偏黄、卖相不佳”总结手工茶当前的市场困境。他坦言,如今手工茶多靠老客户提前预订,年轻人鲜少问津。

实践队详细记录了从一叶一芯到一斤成茶的全过程,并亲自品尝郭师傅炒制的手工茶,感叹其“先涩后甘、齿颊留香”。然而,由于缺乏资金与关注,这门精细技艺只有极少数人还在坚持。“机器讲效率,掌心才有温度。”郭师傅摊开布满老茧的双手,道出了传承的艰辛与坚守。

深入社区走访,直面茶海背后的发展症结

在永兴镇,团队成员们挨家走访商铺、民宿与居民,倾听一线声音。调研发现,景区存在缺乏深度体验项目、民宿经营困难等问题,商户表示:“周末热闹点,平时基本靠老主顾。”队员们看见的,不只是现状的不足,更是沉睡的资源与待激活的潜力。

汇总问题清单,探索可持续路径

结合调研所得,实践队发展这片土地虽然茶文化底蕴厚重,但许多茶文化故事仍封存在资料里、房屋中,缺乏有温度、有创意的表达,未来希望通过短视频、视觉图文、IP打造等方式,将湄潭的茶文化转化为被看见、被记住的文旅名片,让更多人真正走进这片茶香四溢的热土。

从翠芽初展到茶汤入口,从老厂记忆到未来蓝图,“红韵茶踪”实践团在七日里跨越时间与山海,试图用脚步丈量一片茶山的深度,也用文字和影像探寻一座小城发展的可能。

实践虽然已经结束,但故事仍在继续。湄潭茶海的未来,还在等更多人看见、听见、讲出来。一片叶子,也可以绿满希望的田野。

编辑:凡佳佳 夏至宏涛

责编:李媛

编审:刘魁