团委网站讯(记者 张文杰 报道|摄影 张文杰 袁诗航)1月9日至13日,我校黔海漫游团队赴贵州省都匀市三都水族自治县、贵州民族大学和贵州省民族博物馆,开展“数智化视角下大学生对非遗水书的传承与实践”项目。该项目以水族水书为研究对象,结合现代数智化技术,深入探讨水书的数智化保护与传承,旨在通过科技手段助力传统文化的保存与创新。

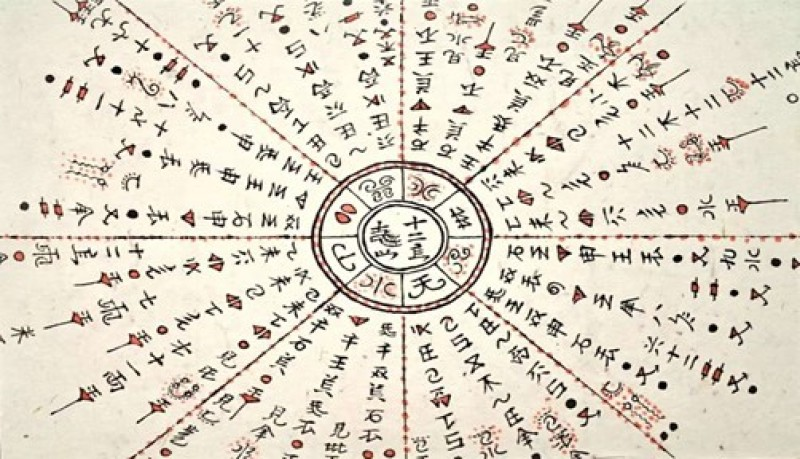

水书作为水族独特的文化符号,已有千年历史,承载着丰富的民族智慧与文化记忆。然而,随着时代变迁,水书的使用逐渐式微,现存作品寥寥无几,亟需有效保护与传承。如何通过数智化手段让这一古老文化焕发新生,成为本次实践的核心目标。

团队运用数据库、数智化存档等技术,探索水书文献及其文化内涵的数智化保护路径。通过与贵州民族大学潘朝霖教授、王炳江老师及三都水族自治县水书研究院副院长韦世方老师的深入交流,团队了解了水书的文化背景与创作技法,并通过田野调查、专家访谈、技术应用等环节,积累了丰富的一手资料。

在为期四天的调研中,团队深入三都水族自治县、贵州民族大学和贵州民族博物馆,实地考察水书的使用场景与历史背景。在与潘朝霖、韦世方等专家的座谈中,团队详细探讨了水书的传承现状、面临的困境及数智化保护的可行性。潘朝霖指出,水书不仅是文字,更是水族世界观、哲学思想和生活智慧的载体。

团队还利用数智化技术对珍贵水书文献进行扫描和存档,为后期数字化保存与研究奠定基础。这一技术的应用,不仅为传统文化保护提供了新方案,也使水书的传播突破传统手工抄写的局限,借助互联网、虚拟现实等技术实现更广泛的传承。

水书年鉴(原件来源于三都水书研究院)

“这次实践让我深刻感受到团队合作的力量。每个人的贡献都至关重要,只有通过共同努力,才能真正让传统文化焕发新的生命力。”项目负责人张文杰在活动结束后说道。

此次社会实践不仅是对非遗水书文化的探索,也是对数智化技术在文化保护领域应用的一次成功尝试。团队成员的努力与坚持,展现了新时代大学生对文化传承的责任感与使命感。期待未来更多类似项目在全国展开,助力传统文化的复兴与创新。

编辑:田玲荔 张琪

责编:李媛

编审:刘魁